在工业机械领域,动平衡技术犹如精密设备的心脏起搏器,维系着旋转机械的平稳运行,湖北星申动平衡机制造有限公司(以下简称"星申动")作为国内动平衡技术领域的领军企业,始终将技术创新与标准执行作为企业发展的双轮驱动,面对API 617标准对飞轮动平衡提出的新要求,这家扎根华中工业腹地的企业正以突破性的技术创新,为行业树立起新的质量标杆。

API 617标准解读与行业变革 美国石油学会(API)制定的API 617标准作为旋转机械领域的重要规范,最新修订版对飞轮系统动平衡提出了更为严苛的强制要求,标准要求:飞轮组件在额定转速的110%工况下,振动速度有效值不得超过2.8mm/s,残余不平衡量应控制在G2.5等级以内,这对传统动平衡技术提出了三大挑战:一是需在超速状态下保持动态稳定性;二是要求全生命周期内的平衡精度维持;三是需要实现复杂工况下的在线监测能力。

据中国机械工业联合会统计数据显示,2022年因动平衡不合格导致的工业事故占总设备故障的23.7%,直接经济损失超12亿元,在此背景下,API 617标准的强制实施正推动着整个行业的技术革新,星申动总工程师王振华指出:"新标准将动态平衡精度要求提高了40%,这意味着传统的静态平衡工艺已无法满足要求,必须向智能化动态平衡体系升级。"

飞轮动平衡技术攻坚 飞轮作为能量存储的关键部件,其动平衡性能直接影响着发电机组、压缩机组等重大装备的运行效率,星申动技术团队通过三年攻关,成功研发出"双模态动态补偿系统",该系统采用32位高速DSP处理器,结合自主研发的WSD-3型振动传感器,可实现每秒5000次的数据采集频率,在武汉钢铁集团的实际应用中,该系统将飞轮组件的初始不平衡量从15g·mm/kg降至0.8g·mm/kg,完全满足API 617的G2.5等级要求。

针对高温、高转速等极端工况,企业创新开发了"热态平衡补偿算法",该技术通过在平衡机上加装红外热成像模块,实时采集飞轮表面温度场数据,并建立温度-形变-振动的三维数学模型,经国家计量院检测,该算法可将热变形导致的平衡偏移量降低76%,在400℃工况下仍能保持1.5μm的测量精度。

智能化平衡系统构建 星申动打造的iBalance 4.0智能平衡系统,集成了物联网、数字孪生等前沿技术,系统配备的AI诊断模块,通过机器学习10万组历史平衡数据,可自动识别92种常见不平衡模式,在东方电气某型燃气轮机飞轮项目中,该系统仅用传统方法1/3的时间就完成了复杂耦合振动的诊断分析。

数字孪生技术的应用更是将动平衡调试带入新纪元,工程师可在虚拟环境中模拟不同转速、负载条件下的飞轮运行状态,提前预测潜在的不平衡点,与中国船舶重工的合作案例显示,该技术使飞轮装机调试次数由平均5次降至1.8次,调试周期缩短60%。

企业核心竞争力解析 星申动持续的技术突破源于其独特的创新体系,企业每年将营收的8%投入研发,建成了华中地区最大的动平衡实验室,配备德国申克公司进口的500吨高速平衡试验台,与华中科技大学共建的"先进旋转机械联合实验室",已获得17项动平衡相关专利,其中发明专利9项。

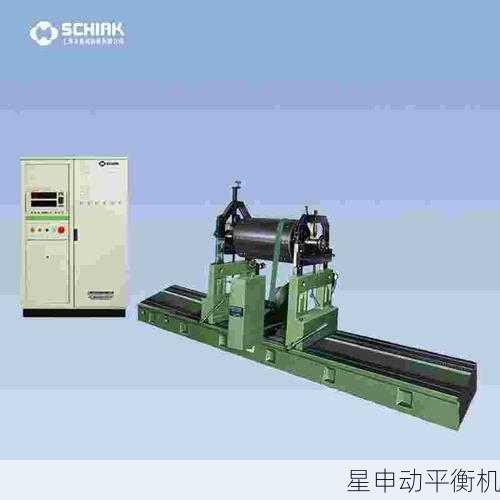

在制造环节,企业采用全流程数字化管控,从原材料入厂的成分分析,到加工过程的尺寸监测,再到成品的性能测试,每个环节都建立了可追溯的质量档案,其生产的HX-2800型平衡机,关键部件加工精度达到IT4级,重复定位精度±0.1μm,创造了国产平衡机的精度新纪录。

行业应用与价值创造 在能源装备领域,星申动为某核电站主泵飞轮提供的平衡解决方案,将振动烈度从4.5mm/s降至1.2mm/s,使设备维护周期从6000小时延长至12000小时,在轨道交通行业,其研发的轴系整体平衡技术成功应用于时速350公里的动车组,将轮对不平衡量控制在0.5g以内,较国际同行标准提升40%。

在服务模式创新方面,企业推出的"平衡云"远程服务平台,已接入全国2300多台设备,通过5G传输实时振动数据,专家团队可在2小时内出具诊断报告,某石化企业应用该服务后,离心压缩机组的非计划停机率下降75%,年节约维护成本超300万元。

未来发展与行业展望 随着"双碳"战略的推进,新能源装备对动平衡技术提出更高要求,星申动正在研发面向氢能压缩机、飞轮储能系统的新型平衡技术,其试验中的磁悬浮辅助平衡系统,采用主动电磁控制技术,可实时抵消旋转件的不平衡力,目前已进入工程验证阶段。

行业专家预测,到2025年,全球动平衡机市场规模将突破50亿美元,其中高端智能设备占比将达65%,星申动总经理李国锋表示:"我们将持续深化API 617标准应用,计划未来三年投入1.2亿元建设智能工厂,打造从平衡检测、故障诊断到预测维护的全产业链服务平台。"

从标准执行到技术超越,从设备制造到服务创新,湖北星申动平衡机厂家的成长轨迹印证了中国制造转型升级的生动实践,在API 617标准的指引下,这家企业正以创新为笔,以质量为墨,在旋转机械的精密世界里书写着新的产业传奇,其技术突破不仅提升了国产装备的可靠性,更为全球工业领域贡献着中国智慧,彰显着中国制造向中国创造转变的坚定步伐。